トピック

日本味と匂学会誌 巻頭言(by東原)

新着情報

Information

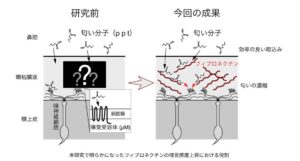

フィブロネクチンが 嗅覚受容体の匂い応答を促進することを明らかにした論文がScience Advancesに掲載されました。

ホームページをリニューアルしました

研究内容

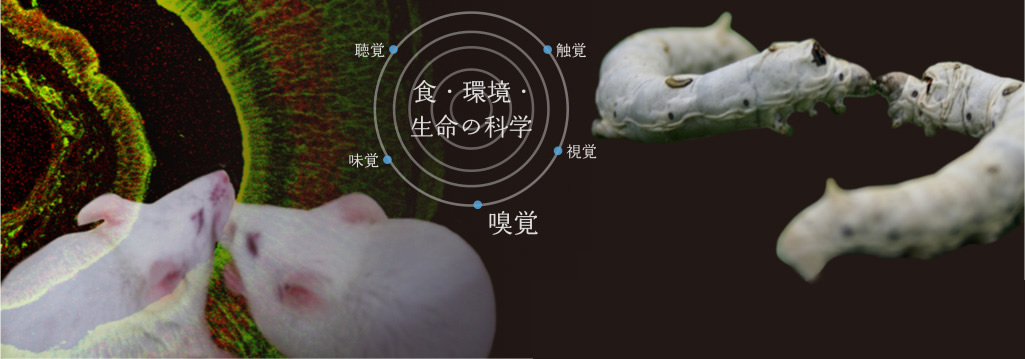

RESEARCH

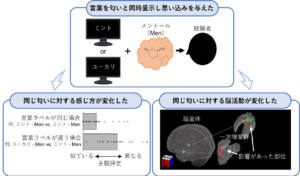

人間社会では嗅覚は五感のなかでなくてもいい感覚として位置づけられていますが、実は、多くの生物では、匂いやフェロモンといった化学物質の情報を介して、食物の認知、個体の認識、生殖活動の誘発など生存に不可欠な行動や習性が制御されています。

私達は、分子生物学、神経科学、細胞生理学、生化学など、領域横断的な考え方と技術を駆使して、匂いやフェロモンの嗅覚感覚の仕組みを、末梢の受容体から高次脳まで、分子レベル、細胞レベル、個体レベルで解明しようとしています。

そして、種内あるいは種をこえた生物間におけるコミュニケーションの手段としての化学受容のメカニズムを明らかにし、いかにして、外界からのシグナルを生物が受容・認知し、行動・本能が制御されているかに迫りたいと思っています。

生物化学研究室について

ABOUT US

物質ベースに現象を理解する基礎科学研究の展開

生物化学研究室が化学第二講座として産声をあげて120年

さまざまな生物現象を解明する生命科学を展開します。

明治26年(1893年)帝国大学に農科大学が設置され、農芸化学科が創設されました。そのときに植物栄養肥料学研究室(化学第一)と土壌圏科学研室(地質学・土壌学)とともに発足した化学第二講座が、生物化学研究室に前身となります。

昭和29年(1954年)、五代目にあたる舟橋三郎教授が担当となり、植物脂質生化学の研究をおこないました。このときに、農芸化学科は研究教育体制の見直しをおこない、化学第二講座は現在へと続く「生物化学講座」に名称変更しました。

担当教授紹介

PROFILE

独創的な手法で「嗅覚の分子メカニズム」に挑戦

東原 和成 TOUHARA Kazushige

匂いやフェロモンなどの情報分子を感知する嗅覚の多様な分子機構について、生物化学、細胞生物学、神経科学、分子生物学さらには有機化学などの領域を融合した独自の手法で、独創的な研究を進めています。

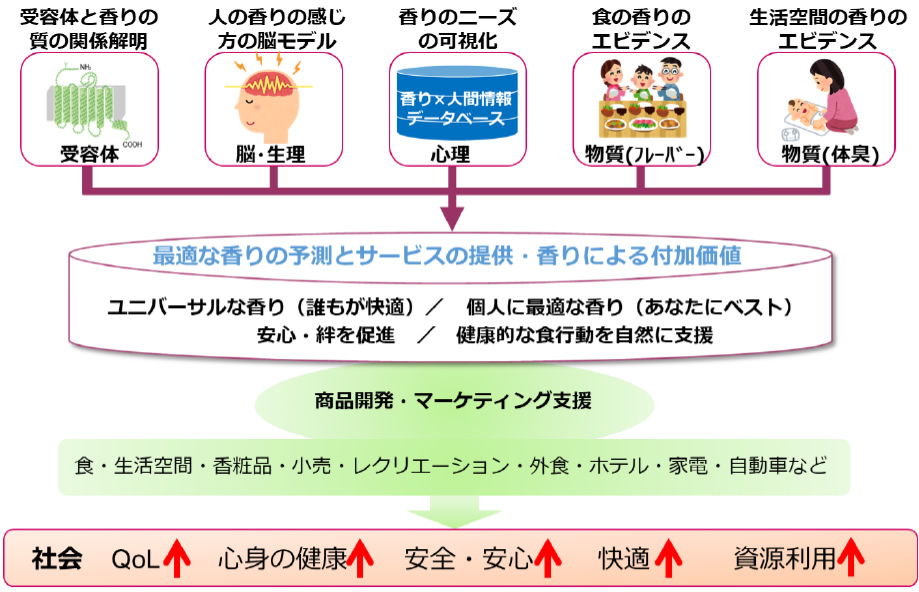

関連プロジェクト

PROJECT

連絡先

CONTACT

〒113-8657文京区弥生1ー1ー1

東京大学 大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻

生物化学研究室(農学部2号館203号室)

お電話の問合わせ

03-5841-5109

FAX:03-5841-8024

メールの問合わせ