国際会議での発表

- 1.

学会名 7th Cold Spring Harbor Conference on Neuronal Circuits 開催地 New York, NY, U.S.A.

開 催 日 平成30年4月

概要 博士3年の石井君がポスター発表をしました。

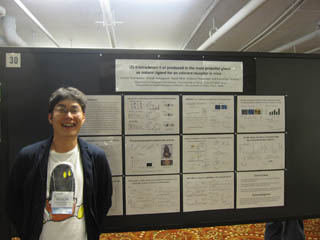

- 2.

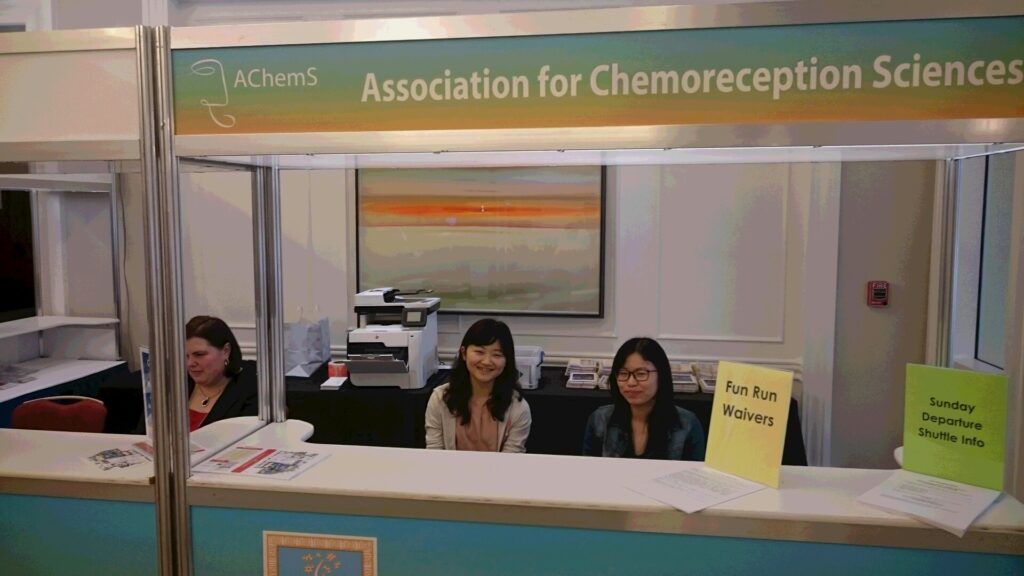

学会名 AChemS 2018 第40回国際化学受容学会 開催地 Hyatt Regency Coconut Point, Bonita Springs, Florida

開 催 日 平成30年4月

概要 研究員の村田君がポスター発表をしました。

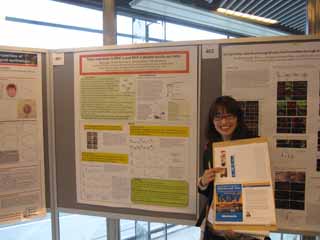

- 3.

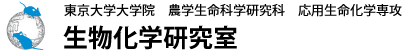

学会名 AChemS 2017 第39回国際化学受容学会 開催地 Hyatt Regency Coconut Point, Bonita Springs, Florida

開 催 日 平成29年4月25-29日

東原の手記 概要 博士をとったばかりの小坂田君がポスター発表をしました。

- 4.

学会名 Gordon Research Conference 開催地 Sunday River, ME, U.S.A.

開 催 日 平成28年7月

概要 博士1年の石井君がポスター発表をしました。

- 5.

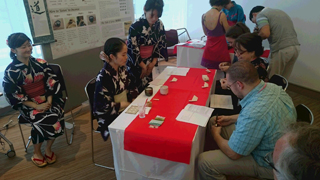

学会名 ISOT2016 国際嗅味覚学会/Satellite meeting on olfaction 開催地 横浜パシフィコ(ISOT2016)、東京大学弥生講堂(Satellite meeting)

開 催 日 平成28年6月5−9日

東原の手記 概要 ISOT2016では、東原教授、宮道特任准教授、Singh研究員がシンポジウムで口頭発表、東原教授がPlenary lectureとPresidential symposiumの座長、岡本特任准教授と宮道特任准教授がシンポジウムの座長、白須特任助教がLuncheon seminarで口頭発表とポスタ−発表、永嶌・角田・堀尾の各研究員と大学院生の平澤・石井がポスター発表をおこないました。また、白須・江島らが香道のデモをおこないました。永嶌・角田・堀尾・石井の4名がYoung Investigator Travel Awardを受賞しました。弥生講堂でおこなったSatellite meetingでは、新村特任准教授と白須特任助教が口頭発表をおこないました。200人以上の参加者のうち80名が外国からということでかなり国際色の強いハイレベルのものになり、懇親会は日本のワインと料理のマリーアジュで外国の人達をうならせることができました。

- 6.

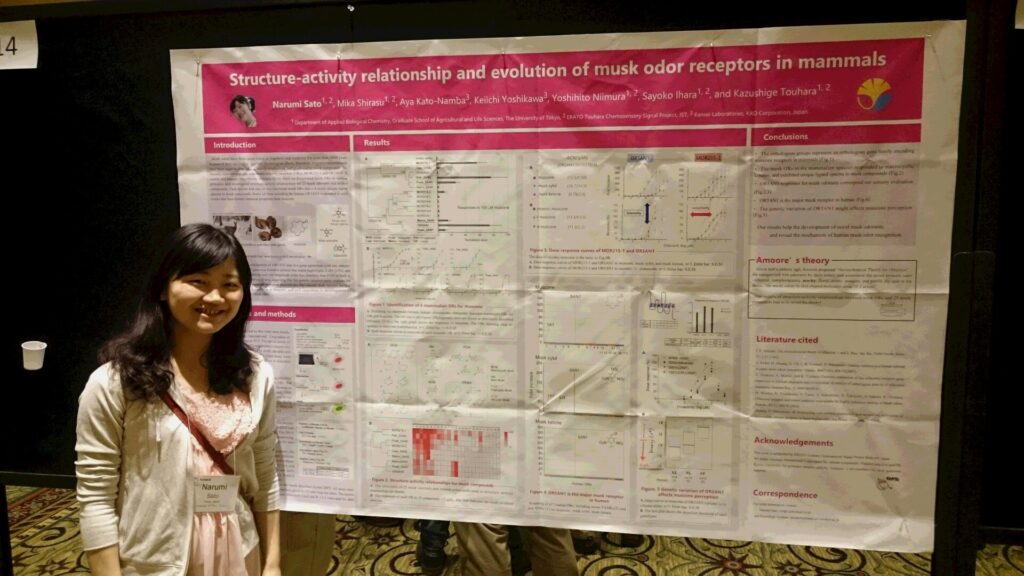

学会名 AChemS 2015 第37回国際化学受容学会 開催地 Hyatt Regency Coconut Point, Bonita Springs, Florida

開 催 日 平成27年4月23-25日

概要 修士課程の佐藤さんがポスター発表をしました。

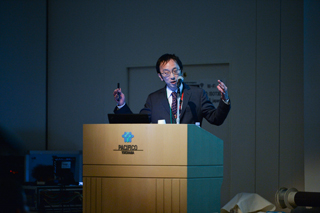

- 7.

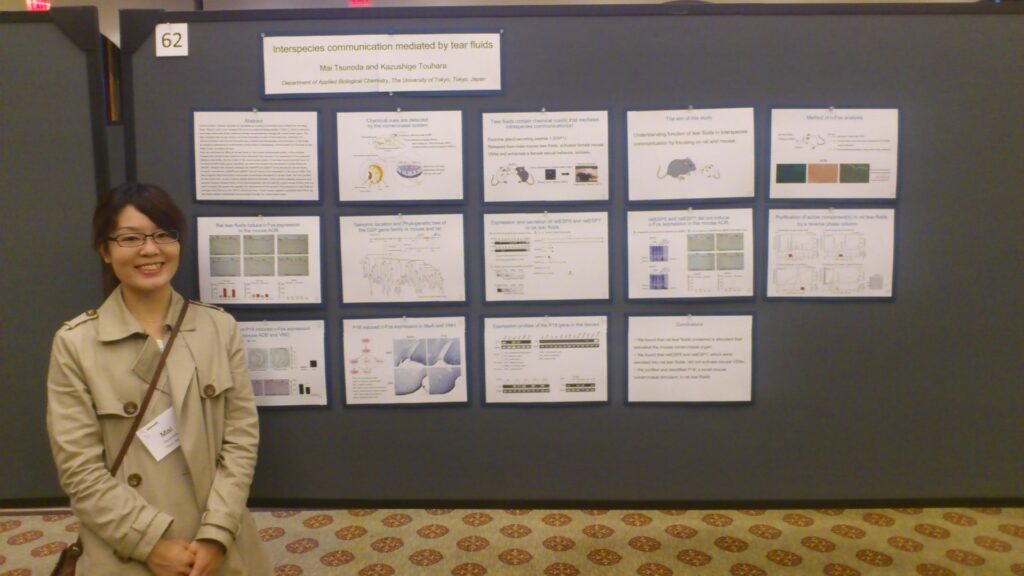

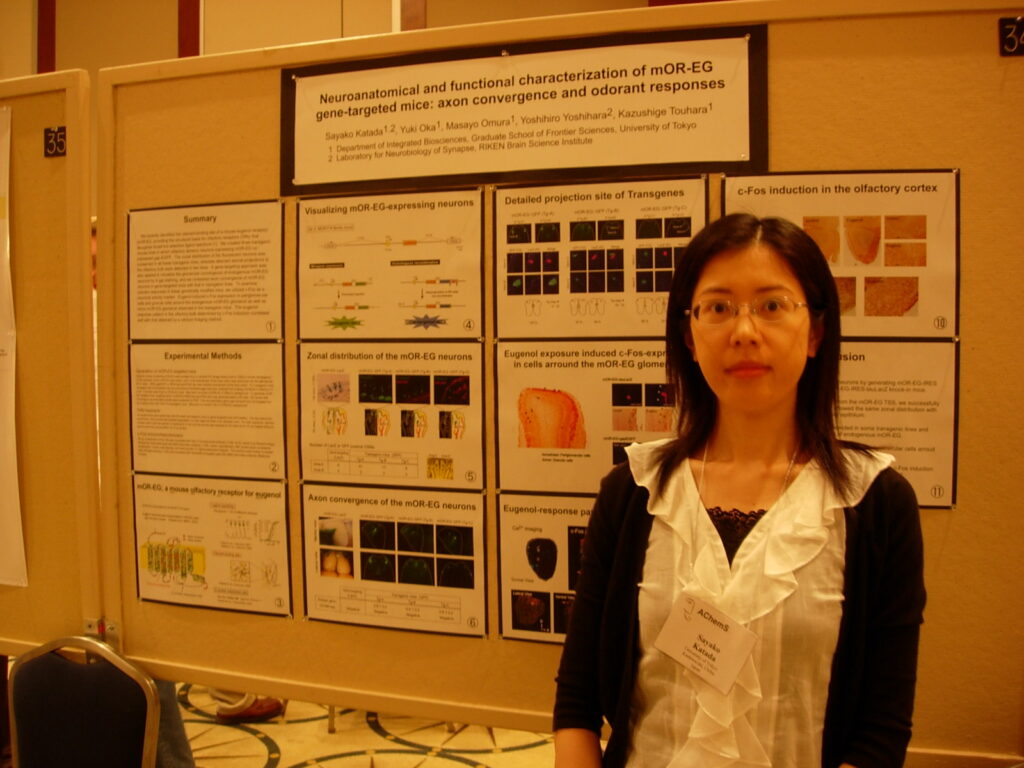

学会名 AChemS 2013 第35回国際化学受容学会 開催地 Los Angeles Huntington Beach

開 催 日 平成25年4月18−20日

概要 博士課程の角田さんがポスター発表をしました。

- 8.

学会名 ISOT 2012 国際嗅味覚学会 開催地 Stockholm

開 催 日 平成24年6月23−27日

東原の手記 概要 学振員の堀尾さんがポスター発表をしました。

- 9.

学会名 AChemS 2011 第33回国際化学受容学会 開催地 St. Pete Beach

開 催 日 平成23年4月13−17日

概要 博士課程の吉川君と高井君がポスター発表をしました。

- 10.

学会名 AChemS 2010 第32回国際化学受容学会 開催地 タンパ郊外

開 催 日 平成22年4月21−25日

東原の手記 概要 博士課程の永嶌さんとポスドクの松村君がポスター発表をしました。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA - 11.

学会名 ECRO/ESITO 2009 欧州化学受容学会/昆虫嗅覚味覚学会 開催地 イタリア・サルジニア島

開 催 日 平成21年9月19−27日

概要 成21年9月19−27日 概 要 ESITOでは博士課程の中川龍郎君が立派にはじめての英語口頭発表をこなしました。

ECROでは、特任助教の佐藤幸治君と東原の2人がシンポジウムで口頭発表をしました。 - 12.

学会名 AChemS 2009 第31回国際化学受容学会 開催地 サラソタ

開 催 日 平成21年4月22−26日

東原の手記 概要 博士課程の白須さんがポスター発表をしました。

- 13.

学会名 2nd Keystone symposium on Chemical Senses キーストーンシンポジウム 開催地 カリフォルニア州タホシティー

開 催 日 平成21年3月15-19日

東原の手記 概要 平成21年3月15-19日東原の手配 概 要 ポスドクのはが紗智子さんがポスター発表を立派にこなしました。

- 14.

学会名 ISOT/AChemS 2008 国際嗅味覚学会 開催地 アメリカサンフランシスコ

開 催 日 平成20年7月

概要 東原研からのは、特任助教になった佐藤君、ポスドクのはがさん、D1の吉川君、、M2の田中さんが発表しました。

平成20年7月に、4年に一度のISOTが開催された。今回は、Tom Fingerが会頭でAChemSが主催し、アメリカサンフランシスコで開催された。本大会では、東原がプログラム委員に指名され、organizing committeeとして、そしてシンポジストとしても参加した。今年はうまみ発見100周年ということで、味の素の賛助が大きく、うまみに関するシンポジウムがたくさんあった。一方、東原研からのポスター発表は4題、特任助教になった佐藤君が4月に発表したNature論文の内容を発表、ポスドクのはがさんがESP1の受容体V2Rp5の同定とその発現神経の投射先の解析結果を発表、D1の吉川君がChemical Sensesにin pressのMyr-Ric8Aを使った嗅覚受容体のアッセイ法を発表、M2の田中さんが世界に先駆けたカイコ蛾嗅覚受容体の全遺伝子機能解析と行動実験との相関関係結果を発表した。どのポスターにも多くのひとが訪れて盛況のうちに終わった。特に今回はじめての発表だった吉川・田中の両名は立派に英語発表をこなした。学会中日には、東原研出身の大村・仲川を交えて、フィッシャマンズワーフで同窓会ディナーパーティーをし、最終日には、吉原研など日本の嗅覚研究の将来をしょってたっていく若手達と合同ディナーパーティーもおこなった。

- 15.

学会名 AChemS 第29回国際化学受容学会 開催地 フロリダ州サラソタ

開 催 日 平成19年4月25-29日

概要 今年は、東原グループからは3月に博士を取得したばかりのはがさんがポスター発表を行いました。

今年は、東原グループからは、3月に博士を取得したばかりのはがさんのポスターひとつということで例年になく静かな発表でした。競争が激しかったりホットなネタを投稿中ということで、ポスター発表できないネタをかかえているのもひとつの原因です。一方、九州大学の二ノ宮研が10人近くで参加していて一番目立っていました。日本からの参加者も年々増えていて心強いところです。今回の学会の詳細は、博士研究員の佐藤君がアロマリサーチで報告していますので参照してください。今年は、卒業生の福田七穂さんが、postdoc先の御子柴研からポスターを発表していて、プチ同窓会でした。来年は、ISOTがサンフランシスコで開かれます。東原グループは、この4月から生きのいい卒論生3人と入学後配属の修士1年1人、そして新たにpostdoc一名を採用して、15名に膨らんでいます。来年のISOTにはたくさんのポスターをだしたいところです。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA - 16.

学会名 Keystone symposium on Chemical Senses キーストーンシンポジウム 開催地 ユタ州スノーバード

開 催 日 平成19年1月21-25日

東原の手記 概要 今回は、博士3年生の岡勇輝君のポスターがオーラルのショートトークに選ばれて、10分の発表を立派にこなしました。

- 17.

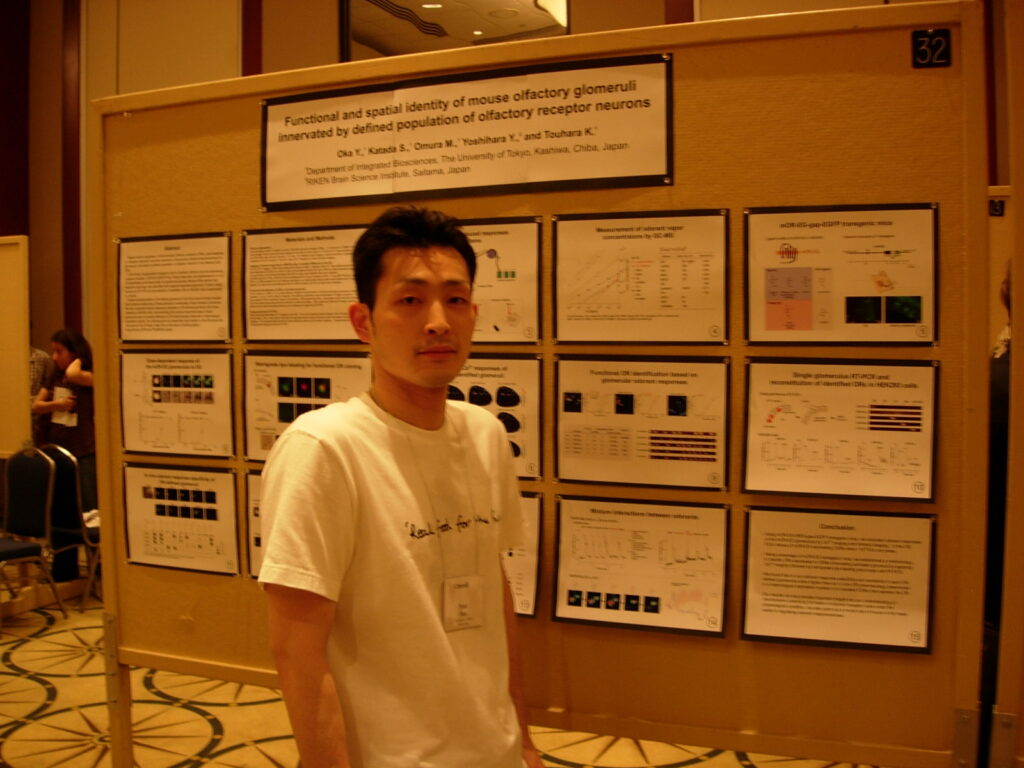

学会名 AChemS 第28回国際化学受容学会 開催地 フロリダ州サラソタ

開 催 日 平成18年4月24日〜4月30日

概要 東原グループからは過去最大人数の6人が参加、東原、博士3年の岡君、博士研究員の堅田さん、博士4年のはがさん、加藤さんがポスター発表をしました。

東原グループは過去最大人数の6人で切り込みました。切り込み隊長(東原)は、Larry Katz Memorialのサテライトシンポジウム(25分)とメイン学会のGPCRシンポジウム(40分)で二度口頭発表をしました。そして、嗅球の匂い応答イメージングを指標としたin vivo嗅覚受容体のクローニング法を博士3年の岡君が、mOR-EGのトランスジェニックおよびノックインマウスの解析結果を博士研究員の堅田さんが、マウスESP1の受容体候補であるV2Rp5の同定を博士4年のはがさんが、そして、mOR-EGの活性型への構造変化とGタンパク質共役部位を加藤さんが、続々とポスター発表をして、盛況のうちに立派に英語の発表をこなしました。ポスドクの佐藤君は経験者豊富ゆえに今回はみんなのサポートと情報集めに徹しました。AChemSのあとは、東原、佐藤、はが、岡の4名がセントルイスのTim Holy Labを訪問し、佐藤君は実験のために二日滞在し、岡君はその後ニューヨークを経由してボストンのMat Wachoviak labを訪問し、加藤・堅田・はがはニューヨークのMombaerts labとVosshall labを訪問するなど、世界有数の活気のある研究室を目の当たりにし有意義なアメリカ出張となったでしょう。論文になる良い成果をだしたら、まず、国際学会で発表させるので、当グループでは初めての学会が国際学会ということは日常茶飯事です。常に、世界中に研究者がいるという感覚で研究をするスタンスは重要です。ただ、学会発表したらどんどん論文にしていかなくては。さて、最近、卒業生が多かった東原グループも、4月から活きのいいM1二名と卒論生二名を擁して、見事なスタートを切っています。来年はだれがAChemSで世界に切り込みをいれられるか、今からとても楽しみです。

- 18.

学会名 AChemS 第27回国際化学受容学会 開催地 フロリダ州サラソタ

開 催 日 平成17年4月13日〜4月17日

東原の手記 概要 研究室のポスドクの佐藤幸治君、博士をとったばかりの木本さん、博士修了間近の仲川君、博士2年の岡君の4人がポスター発表を行いました。

佐藤君はアメリカのポスドク時代の研究発表をおこない、木本さんは現在論文投稿中のマウスの性フェロモンに関するホットなトピックを発表し、仲川君は3月にサイエンスに掲載された内容を発表し、岡君はmOR-EGマウスの嗅球での解析結果を発表しました。2004年にノーベル賞をもらったBuck and Axelの記念式典とReceptor symposiumもあり、学会としてはかなり活気がありました。今年は、研究室から過去最高の4人がポスター発表を行ったこともあり、Touhara labの勢いが全面にでた学会であったとも言えると思います。外国人の何人かが「現在、Touhara labは日本の嗅覚研究グループのなかで一番注目されている」と言っていたという噂を聞きました。その真偽はともかく、新領域での研究室立ち上げから6年たった今、隠し球プロジェクトを含め、ようやく成果が続出しはじめたという感じだろうか。4月からは新しく修士1年2名と卒論生2名を迎え、ますます強力な体制を目指して新スタートをきっています。

- 19.

学会名 ISOT/JASTS 2004 国際嗅味覚学会 開催地 京都

開 催 日 平成16年7月5日〜7月9日

概要 研究室の博士3年の仲川君と博士2年の堅田さんがポスター発表を行いました。

仲川君は、カイコ嗅覚受容体の発現様式についてのポスター発表を行い、競争相手のHeinz Breer博士と議論を交わすなど、反響が大きいものでした。堅田さんは、嗅覚受容体の匂い分子結合部位を世界ではじめて実験的に立証したデータをだし、特別講演をしたGordon Shepherd博士からも喝采をうけていました。

- 20.

学会名 AChemS 第26回国際化学受容学会 開催地 フロリダ州サラソタ

開 催 日 平成16年4月19日〜4月25日

東原の手記 概要 研究室の博士3年の木本さんと福田さんがポスター発表を行いました。

今年は、Chemosensory receptorsのサテライトミーティングがあり、またRichard Axel, Charles Zukerなど嗅味覚界のマフィアのドンが話すなど、学会としてはかなり活気がありました。そのなかで、二人は精子の匂い受容と不揮発性フェロモンの受容についてのポスター発表を行い、嗅覚研究のなかでもユニークで独創的なものとして注目を集めました。